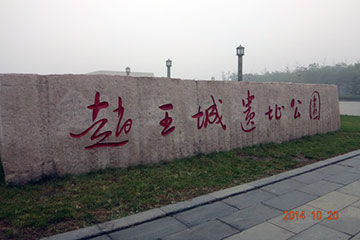

10月初我们陪90岁老母从山东返京途中路过淄博,在这个齐文化发源地的古都城市,我们感受到山东厚重的文化底蕴。淄博之旅增加了我们对了解华夏文明之源的兴趣。10月中旬,我和老公从北京出发前往河北、河南和山西三省自驾旅行。在短暂的7天时间里,我们在持续数天的雾霾中,沿着黄河一路行驶奔波,从河北的石家庄到邯郸、从河南安阳向南到开封,从郑州到洛阳,再向西到山西的运城,之后一路向北到临汾、太原、晋中和阳泉,经石家庄返回北京。在三个省的省会城市,我们分别参观了河北博物院、河南博物院和山西博物院;在河北邯郸,寻到了赵王朝遗址;在河南安阳,参观了世界文化遗产--殷墟宗庙宫殿遗址;在开封,参观了著名的清明上河园和开封铁塔;在洛阳,参观了世界自然与文化遗产--龙门石窟、中国历史上第一座寺庙--白马寺和天子驾六博物馆;在山西运城的芮城县,参观了永乐宫、尧庙、舜帝陵和禹王庙;在临汾市的洪洞县,参观了明代移民遗址--大槐树。由于之后还有其他安排,我们不得不遗憾的放弃一些遗迹景点而赶回北京。在七天的时间里,我们从早到晚,不是在博物馆和古迹遗址,就是在驱车赶路,午餐都是在行程中草草对付。在高速公路因雾霾而经常封闭的情况下,我们靠着GPS寻找省道或乡道行驶。一路尽管十分辛苦和疲劳,但是我们感到,精神上的享受弥补了身体上的疲劳。我们怀着极大的兴趣,在华夏文明之源的大地上探索着。

一、 华夏文明之源的文化遗产欣赏

1、博物馆内看脉络

三个国家一级的省博物馆让我们较全面地了解了中华民族发祥地的早期文明发展史。河北曾经在春秋战国时期为燕赵国之领地,其国家重点文物的数量与陕西并列中国第一;河南作为河洛文化、汉字文化、姓氏文化等为代表的中原文化之源,其拥有300多处全国重点文物,居全国前列;山西曾是中华民族始祖建都立业的地方,更是享誉“中国古代文化博物馆”之称,这三个省博物馆的主题展馆对于我们了解华夏文明的发展脉络很有帮助。

河北省博物院以《石器时代的河北》、《河北商代文明》、《慷慨悲歌--燕赵故事》、《战国雄风--古中山国》、《大汉绝唱--满城汉墓》、《北朝壁画》、《曲阳石雕》、《名窑名瓷》八个部分展示了河北的古代文化遗产和生产发展水平。令我们印象深刻的是《河北商代文明》、《满城汉墓》《北朝壁画》和《名瓷名窑》四个部分。公元前1600年至公元前1046年,在商王朝统治时期,河北是商王朝主要活动区域之一。在河北发现的100多处商代遗址中,中国最早的铁器、古老的医疗器具和漆器工艺品都展现了我国商代时期的青铜文明。

在“满城汉墓”展厅,我们看到了1968年称之为“惊天发现”的身着金缕玉衣的西汉中山国的第一代王刘胜及其妻的遗体、大量的陪葬玉器、人俑和车马。满城汉墓中葬物的丰富、器具的精致、金缕玉衣的奢华及其保存的完好程度,充分显示了我国汉代的经济和文化水平,王朝贵族的富贵生活也可见一斑。《北朝壁画》展馆中那些从北朝皇室墓葬中发现的生动表现历史故事和人物的壁画,让我们感叹几千年前我国古代的绘画艺术水平与艺术品完好保存的程度。《名窑名瓷》展馆不仅让我们了解了河北瓷器在中国瓷器史上的重要贡献,而且欣赏了北朝青瓷莲花尊、宋代定窑白釉刻花龙首净瓶和元代定窑青花釉里红开光褛雕花卉盖罐等很多稀世珍品。河北省博物院的镇馆之宝—被誉为中华第一灯的长信宫灯、中山王的铁足铜鼎、纹饰精美、体量巨大的透雕龙凤纹铜铺首等艺术精品,让人们能够感受其内在艺术力量。

创建于1927年的河南省博物院以《中原古代文明之光》为主题陈列馆,系统的展示中原地区作为华夏的根脉,从旧石器文化到新石器时代文化、从夏商文化到西周文化、从东周到两汉魏晋南北朝文化、再到隋唐和宋金元时期的人类进化、生产力与科学发展、以及文明发展的进程。从展出的旧石器时代的打制石器、新石器时代的磨制石器、刻符龟甲以及陶排水管道,我们可以看出中国原始社会人类生存条件的变化。代表中原地区新石器文化特点的裴李岗文化、仰韶文化和龙山文化展示了古代中原文化发展的历史脉络。距今七千至八千年的裴李岗文化遗址,因被发掘出的较为先进的从锄耕农具到粮食加工工具,而被考古学家认为是中国的农业革命最早发生的地方。距今七千年至五千年的以农业为主的仰韶文化,虽然处于原始的锄耕农业阶段,但我们看到,用于农耕的石斧、石锄和石铲已出现磨光、穿孔等相对先进做工的印记。同时,作为反映手工业发展水平的制陶业在仰韶文化已比较发达。我们看到,仰韶文化的代表作--带有土地纹理的红陶罐说明古代人类的手工制作水平。磨光精美的黑陶是距今五千年至四千年的龙山文化的遗存。在河南二里头、郑州商城和安阳殷墟遗址出土的大批青铜器文物见证了夏商王朝鼎立中原的灿烂文化,显示了夏商延续并创造的青铜文化在中国文明史发展上举足经重的位置。在河南安阳恒河两岸发掘出的10多万片商代王室记录占卜的甲骨文片,不仅揭示了三千多年前商代社会生活的内容,而且为中国古汉字的发展和延续奠定了基础。展馆中展示的大量保存完好的甲骨文片让我们很开眼界。以河南洛阳为中心的中原曾被称为古之“中国”。在洛阳地区多处王室墓葬遗址发现的大量陪葬乐器,列鼎成套、编钟成组,不仅体现了西周时期的宗法与礼乐制度,而且反映了青铜艺术的发展。东周时期群雄逐鹿、百家争鸣,是中国历史上的一段黄金发展时期。军事方面,可以看到性能优良的青铜兵器、坚固实用的战车;文化方面,可以看到造型优美、制作精细的青铜乐器、家庭器皿和祭祀用品。汉魏时期,中原文化一统,多元思想融合。汉灵帝命著名书法家雕刻在数十块石碑上的6部儒家经典虽然今天已成残石,但可看出汉王对儒家教育的重视程度。隋唐是中国文化发展的高峰期。洛阳龙门石窟折射出隋唐盛世的佛教地位和宏大气派。迄今在洛阳和安阳等地出土的珍贵文物,例如精致的铜镜、唐三彩与瓷器、石造佛像等都反映了隋唐的时代特点。宋元时期,贵族与平民文化并存。《清明上河图》以全景式的构图,生动再现了七朝古都--开封街市的人文与自然风貌。河南博物院展馆丰富的内容、志愿者认真详细的讲解,让我们对古代中原文化及文明的演进有了更多的了解。镇馆之宝--象牙白菜、象牙萝卜和“王孙浩”编钟等都令人印象深刻。

作为我国远古人类文明的摇篮和文化遗产大省的山西,建于1919年的山西省博物院更是内容非常丰富。展品陈列以“晋魂”为主题,由《文明摇篮》、《夏商踪迹》、《晋国霸业》、《民族熔炉》、《佛风遗韵》、《戏曲故乡》、《明清晋商》等7个历史文化专题和5个艺术专题构成。这些专题展览系统而深入的介绍了在黄河中游一带中国远古人类文明的延续发展历史。在黄河由西向东的拐弯处发现的西侯度村遗址,证实了在180万年前,人类在这里制造出最早的石器工具。从山西南部发现的商代早期青铜重器和完整城池,表明这里曾是商王朝的经济和战略重地。从晋侯墓地、侯马晋国遗址等地出土的国宝级文物显示,两周时期晋国金戈铁马、鼎盛称霸、六百年伟业奠定山西历史文化的基石。从大同和太原及周边发现的诸多墓葬出土的文物中,可以了解在自汉至隋的800多年间,处于北通塞外草原、南临中原腹地的山西,将农耕社会与草原民族文化相交汇,促进“丝绸之路”的繁荣。从云冈石窟和天龙山石窟等文化遗产和各种不同时期的石雕及彩塑佛像中,展馆的文物展示了佛教从两汉传入中国,历经南北朝动乱,到隋唐后达到极盛的发展。被称为“东方维纳斯”的唐代菩萨立像,让我们感受了佛教遗韵之美。从山西南部出土的各种戏曲和舞蹈砖雕展现了山西从战国到明清时期戏曲艺术的发展过程。关汉卿就是山西诸多剧作名家之一。展馆中真实再现的平遥商铺庭院和商业街道,让人们了解了山西商人以明朝北部边塞巨大的军事需求和盐法的推行为契机,在近三百年的时间里,从经营粮盐到构筑四通八达的金融汇兑网络,使晋商名闻天下。此外,《土木章华》专业展厅的山西历代古建筑也让我们见识了山西作为“古代建筑宝库”的风采。

省博物院的全面丰富的展览,让我们对华夏文明的发展脉络有了更多地了解。将博物馆的展出质量比较,我们认为,河南省博物院和山西博物院的历史文物更多,也更能体现出黄河流域一带华夏文明发展的延续性。山西省博物院的展出更是在文物展出的基础上,将华夏文明之魂提炼得更精彩。

2、遗址遗产看重点

走出博物馆,我们怀着浓厚的兴趣,驱车驶向展现中华文明之源的历史遗址。在河北邯郸的赵国遗址做短暂停留后,我们一直向南,到达河南安阳--这个曾经作为商王朝“都邑”,并延续了500多年的历史古城。在安阳,我们参观了具有划时代文明价值的殷墟遗址,领略了中国古代文明的灿烂与辉煌。殷墟是中国的第33处世界文化遗产、是中国最早文字甲骨文的故乡。殷墟王陵遗址、殷墟宫殿宗庙遗址、殷墟博物馆、殷墟妇好墓、甲骨墓穴和殷墟车马坑遗址群的参观,让我们不仅亲眼看到了自1928年以来科学发掘的大量都城建筑遗址、以甲骨文和青铜器为代表的丰富文化遗存,而且深切感受到殷墟遗址作为中国奴隶社会的遗产对中国古代文明的伟大贡献。宫殿宗庙区内商王配偶妇好之墓是迄今为止发现的唯一的一座保存完整的商王室成员墓葬,也是唯一能与甲骨文联系并断定年代、墓主人及其身份的商代王室成员墓葬。王陵遗址博物馆展示了在殷商王陵所在地发掘的13座王陵中陪葬的大量精美青铜器、玉器、石器和陶器。这些代表了商代青铜器制作与玉雕工艺最高水平的文物让我们感叹三千多年前中国古代工艺的高精。在王陵出土的“后母戊大方鼎”更是以其重量、体量、造型和工艺成为殷墟出土的最珍贵的历史文物。

作为世界文化遗产,不论从历史价值还是文化价值,殷墟都当之无愧。联合国科教文组织对殷墟的评价贴切的描述了殷墟的重要价值:“一是殷墟展现了包括文字系统在内的顶峰时期的中国古代青铜文化;二是殷墟的文化遗存提供了非同寻常的关于商代晚期文化传统的证据,包括丰富的科学与科学发明和技术成就;三是殷墟宫殿宗庙遗址和王陵遗址留下了中国古代建筑的杰出范例,奠定了中国古代宫殿制度与陵园制度的初期形态,具有重要意义;四是殷墟的考古发现,为汉字语言、古代信仰、社会制度以及若干重大历史事件留下了物质证据,从而具有突出的普遍价值。”[注1]

从安阳继续向南,我们到达河南开封--这个有着2700年历史、曾是八朝古都的中国文化古城。开封在北宋时期是中国最繁华、人口逾百万的城市和世界第一大都市。著名画家张泽瑞在《清明上河图》中真实细腻的描绘了当时北宋汴梁(开封)城中商店林立、人们悠闲自得、小桥流水、船只繁忙的城市繁荣景象。傍晚,我们选择入住到清明上河园内的官驿酒店,从而既可以享受园中的夜景,又能在日间参观园中的景点。主题公园复原了清明上河园的画面。宏伟的城门楼、精致的虹桥、木板门面的店铺、停靠码头的大小船只、各种运动场所、街上售卖各种小吃的商贩、体现民俗生活的杂耍和表演。

灯光装饰后的公园夜景十分美丽。灯光勾芡的虹桥架在月光粼粼的汴河河面上;红灯笼高高悬挂在商店街铺门前;整面墙上雕刻的清明上河图的画卷在灯光的照耀下呈现金黄颜色。在月光下,我们在公园旁边的汴梁上河一楼餐馆品尝地道的开封灌汤小笼包后回到毗邻河边的官驿酒店,酒店窗外就是静静的汴河,风景独特宜人。清晨,在游客还未进园之前,我们漫步在河边、街道、码头、学堂和球场,独自享受这园中的美景,想象大宋时期城市的繁荣、感叹一千多年前人们丰富的物质与文化生活。

在建于1049年北宋时期的开封铁塔下,我们意外的遇到了也在那里参观的新华社发小予欣姐弟,他们同样对历史很感兴趣。真是太巧了,世界之小啊。

从开封出发,我们沿着黄河一路西行,在郑州参观了河南省博物院后,就继续向西,赶往洛阳--这个位于黄河南岸伊洛盆地、自古被华夏先民认为是“天下之中” 的华夏文明古城。一千多年前,北宋史学家司马光曾有过这样的诗句:“若问古今兴废事,请君只看洛阳城。”在洛阳5000多年的文明史、4000年的建城史 和1500多年的建都史的历程中,政治方面,先后有105位帝王在这片土地上登基,从夏王朝立国到商汤之后的数代帝王都在洛阳建都,此后,从汉到魏晋、从隋唐到宋,洛阳都是帝王之都和政治的中心;经济方面,隋朝时期,隋文帝“迁天下富商大贾数万家”,重建洛阳新城,使洛阳城拥有120个行业、3000多家店铺、400多家客栈。随着大运河的开通,形成了以洛阳为中心、向东北、东南辐射总长达2000多公里的南北水运网和以洛阳为东端起点的“丝绸之路”。文化方面,洛阳更是圣贤云集、人文荟萃。中华民族最早的历史文献“河图洛书” 就出自洛阳。班固所著的中国第一部断代史《汉书》和司马光的历史巨著《资治通鉴》等都是在洛阳完成的。具有皇家风范的佛教艺术石雕巨作--龙门石窟更是让人们在洛阳的伊水之畔领略华夏文明之辉煌。以洛阳为中心的河洛文化和河洛文明,是中华民族文化的核心和源头,构成了华夏文明的重要组成部分。

在洛阳,我们参观了龙门石窟。作为中国四大石窟之一,洛阳龙门石窟相比于其他三个(大同云冈石窟、敦煌莫高窟石窟和天水麦积山石窟)又有其特点。一是其延续时间长、跨越朝代多。历经东魏、西魏、北齐、隋唐、五代、宋等朝代大规模建造;二是佛龛数目多。在长达1公里的石窟山壁,存有窟龛2345个,造像10万余尊。三是拥有古碑刻最多(2860个碑刻)的一座石窟。其中“龙门二十品”等经典书法碑刻更是尤为珍贵。因此龙门石窟不仅是佛教艺术的宝库,而且是书法艺术的宝藏。龙门石窟的佛像石雕主要反映了北魏时期和唐代的艺术风格。因为时间关系,我们主要参观了唐代时期的佛雕。石窟中规模最大、最有气势的奉先寺以其劈山而造的9尊大型佛像令人震撼,高达17米的卢舍那大佛在9尊佛像中间,俯视芸芸众生、睿智微笑,让人感觉佛教艺术的感染力。联合国教科文组织于2000年将龙门石窟列为世界文化遗产。世界文化遗产委员会的评价是:龙门地区的石窟和佛龛展现了中国北魏晚期至唐代(公元493年~907年)期间,最具规模和最为优秀的造型艺术。这些详实描述佛教中宗教题材的艺术作品,代表了中国石刻艺术的最高峰。龙门石窟在以下方面达到了世界文化遗产的标准:一是人类艺术创造力的杰出表现;二是对悠久历史的艺术形式的完美展现,在这一区域的文化发展中扮演着重要的角色;三是对中国唐朝高度的文化水平和成熟的社会的展现。[注2]

在洛阳以东的10多里的地方,我们参观了建于东汉(公元68年)的“中国第一古刹”--白马寺。白马寺是佛教传入中国后兴建的第一座寺院,因而具有中国佛教的“祖庭”和“释源”之称。东汉时期汉明帝遣派使节到西域拜求佛法。数年后,当汉使及印度高僧以白马驮载佛经和佛像到达洛后,汉明帝敕令在洛阳建僧院,以铭记白马驮经之功。寺院大门前的两座白马石像也历经沧桑、见证佛教历史的发展。在两千多年朝代更替的战乱年代,白马寺曾多次遭到烧毁和破坏,但是又不断地得到重建而延续至今。白马寺的门面虽不大,但是院内有天王殿、大雄殿和大佛殿等数座佛殿建筑、殿内存有千年历史的佛像和天王像;有精致的藏经阁与法宝阁;有展示佛教历史的佛教博物馆;还有分别由泰国、印度和日本几个佛教国家捐助修建的泰式佛殿、印度佛殿和日本佛殿,很有文化的厚重之感。

为了节省时间,我们在离白马寺仅有五分钟路程的“钟声旅馆”入住。旅馆虽小,却干净舒适,让人感到温馨。清早,在旅馆旁边一个拥挤的小餐馆里与当地居民一起享用羊汤面,感受一下洛阳的汤文化。

在洛阳的东周王城广场,我们参观了天子驾六博物馆。这是一座依托重大考古发现,在东周天子六马驾车的大型车马陪葬坑的原址上,以车马坑为主体,以东周王城概况、王陵考古的新发现及部分东周时期珍贵文物为辅展的“王城、王陵、王器”专题博物馆。天子驾六大型车马墓葬的考古发现,让后人不仅了解了古代“天子驾六、诸侯驾四、士驾二的驾乘制度,而且从完整保护的阵容和庞大的车马排列上了解古代的墓葬制度。

3、祭祖寻根看源头

从洛阳出发,我们沿着黄河沿岸的公路向西,到达山西与河南接壤的山西运城--这个具有“华夏之根”称誉的地方。山西运城处于晋、陕、豫三省交界处的黄河金三角中心地带,因其是人类第一次用火、最早食用盐、最早开始冶炼和农耕文明、最早有华人祖先聚集生活的地方,因而素有“千年文明看北京, 三千年文明看西安,五千年文明看运城” 的说法。此外,唐尧建国、舜都、禹都以及夏的都城均在运城。

运城的芮城更是有着丰富华夏文明古迹的地方。在芮城,有现存最大的元代道教宫观--永乐宫;有中国发现人类最早用火的地方--西侯度;还有集灌溉和旅游为一体的大禹渡。在能见度不到十米的浓雾中,我们摸索着找到了永乐宫。距今已有六百多年的永乐宫,是为奉祀中国古代道教“八洞神仙”之一的吕洞宾而建的。在非常清净的永乐宫内,我们欣赏了罕见保存完好的具有极高艺术价值的元代壁画。分布于无极门、三清殿、纯阳殿和重阳殿内的彩绘壁画,色彩仍旧十分鲜艳,高达4米、长几十米的巨幅壁画生动的向人们讲述了古代历史故事和人物。在我们参观壁画期间,宫外的缕缕雾气飘入宫内,看管人员赶紧将大门紧关。我们注意到,宫内的窗户全部有布帘遮住,避免光线对壁画的照射。我想,这也是几百年来永乐宫的壁画能够保存的如此之好的重要原因之一吧。

在芮城,我们到黄河之滨参观了因纪念大禹在此治水成功而修建的大禹渡黄河游览区。大禹渡原名神柏峪,公元前2100年间,中国原始水利的始祖大禹在神柏峪治水数载,历尽艰辛,最终凿开山门,引水归海,治水成功,为后人造福。我们没有足够的时间去仔细的观看那些典故的遗迹,只是来到禹王庙前的铁索桥上领略黄河的风采。遥望薄雾中滚滚的黄河水,想象着几千年来,我们的祖先在这里繁衍生存、在与大自然抗争的过程中,拼搏发展,积淀形成了厚重的中华文明。

在运城的盐湖区,我们参观了盐湖区博物馆和舜帝陵庙景区。舜帝陵景区内的盐湖区博物馆以“盐湖之光”为主题,详细介绍了盐湖孕育华夏文明的漫长历史。位于中国山西晋南盆地的盐湖区,是形成于新生纪第四代的天然盐湖。封建社会,运城盐湖的盐税曾占全国财政收入的八分之一,为中华民族的生息繁衍做出过重大贡献。占地1700多亩、分为舜帝大道、舜帝广场、舜帝公园和舜帝陵庙四个部分的舜帝陵庙景区,环境优美,其中以建于公元738年的舜帝陵庙最为悠久。作为华夏“三皇五帝”之一,舜帝以其五常之教(父义、母慈、兄友、弟恭、子孝)影响了世代中华民族传统文化和道德,被称为“德之摇篮,文明之源。”我们漫步在连理古柏的神道上,站在巨大的石雕舜帝塑像前,对先帝的道德之魂致以敬意。

离开运城,我们沿着黄河转向北行驶,到达临汾--这个在4000多年前尧定都的地方。在曾经称为平阳的临汾,我们在古老的尧庙作短暂停留。作为专门纪念尧舜禹三位先祖的历代国家级祭祀之所,尧庙距今已有1700余年的历史。占地5公顷的尧庙,院内古老的楼亭殿堂建筑群和有千年历史的槐柏树给人以文化的厚重感。几千年前,尧在平阳划定九州,形成中国最早的格局。因此,平阳也有“华夏第一都”之称。尽管因为时间紧而不得不赶路,但我们能够在此行中光顾了尧舜禹三个先帝的历史庙宇,感到很知足。

在临汾的洪洞县,我们参观了著名的大槐树--这个明代的移民村。傍晚天已近黑时分,我们在大槐树景区旁边的大槐树民俗大饭店入住。在巨大的红色“家”字的大餐厅里,我们仅用了50元,就享用了丰富美味的自助餐。清晨,我们很早就进入大槐树寻根祭祖园景区。在景区内的大槐树博物馆和姓氏寻祖殿等地方,我们了解了这个被称为“世界移民之最”的历史。元代末期,战乱、灾荒加上黄河频频溃堤,涂炭生灵,中原地区人民生活艰难。为了医治战争创伤,巩固明政府统治地位,恢复战后经济及促进民族融合,明朝政府从明洪武的1368年至永乐年1417年间,在近50年的时间内,选择在交通相对便利、人口比较集中的洪洞有组织的先后18次大规模移民于京、冀、豫、鲁、皖、苏、鄂、秦、陇等18个省市和500多个县市。历经600多年的沧桑岁月,古槐后裔繁衍生息,现已遍布全国各地及东南亚等国家和地区。在中国乃至世界移民史上,洪洞移民以其范围最广、规模最大、时间最长而著名。“问我祖先在何处,山西洪洞大槐树” 也因此成为海内外流传千古的民谣。各地移民都在洪洞县大槐树下集中办理手续。大槐树下广济寺院是当时政府编排队伍,发放“凭照川资” 的旧址,[注3]因此也是槐乡后裔追根溯源的地方。我们在博物馆里了解了明代移民的组织与程序,感觉在几百年前的大规模移民,不仅组织有序,而且具有人文关怀理念。洪洞大槐树对于研究中国移民史、家谱、族谱、乃至华夏文明史都具有较高的历史价值。我和赵建平分别在姓氏寻根馆里找到了我们姓氏之根。赵姓源于先祖为周天子驾车的造父,封地赵城(即现在的洪洞)。唐姓祖先则能追溯到唐尧,更是正宗。当然,我们也感觉,在追溯移民历史与寻根文化的同时,大槐树的寻根祭祖也让人感到浓厚的商业气息而有些不舒服。

七天的冀豫晋之旅,我们在黄河中下游一带华夏文明的发祥地,沿着中华古代人类的足迹,寻根寻租,欣赏我国灿烂的文化遗产、感受中华五千年文明之厚重。虽因时间较紧,留下了一些遗憾,但是对于我们了解中国古代人类文明的发展,还是一次很丰富和很有意义的旅行。

二、收获与思考

通过此次旅行,我们对人类的起源和中华文明的延续性有了更系统的认识。对于我国古代文明与现代文明也有了更感性的比较。

1、人类的起源是多元的。

我们从河北省博物院的展览中“人类进化历程”部分看到一个重要的发现和结论:泥河湾盆地的考古证实,早期人类的活动不仅仅限于200万年前东非的奥杜维峡谷,2001年我国河北泥河湾考古发现的大量160万年前的世界上最早的细小石器,就其制作精细程度及改进过程判断,可将泥河湾盆地旧石器的年代向前推进数十万年,达到距今200万年左右。我国考古专家院士认为,在160万年前,就有如此进步的石器,证明人类起源比过去的认识要早得多。山西博物院的展品介绍,在山西芮城的西侯度村发现的在180万年前人类采集与渔猎的证据,证实了西侯度村一带是旧石器时代的人类遗址。联想几个月前我们在南非约堡人类起源博物馆的参观。博物馆展出的从非洲埃塞俄比亚和赞比亚发现的早期人类化石(仅是化石,还没有石器,更无精细石器)证实了类人猿在200多万年以上在非洲生存。博物馆墙上那句醒目的话:我们都源于同一祖先,不同仅在于肤色(the skin deep),给我们留下非洲是人类唯一起源印象。(人类源于东非,似是西方学者共识) 此次华夏文明之源的旅行,让我们对人类起源的认识有所转变。非洲的东部和亚洲的中国中原一带同是人类的起源。我们在山西博物馆买到的一本中科院考古研究所撰写的“文明的足迹”一书。该书明确指出,距今约200多万年前,古老的“中国人”已经在中原大地繁衍生息。[注4]人类的起源是多元而非单元的。我们感到,在中国是人类起源的多元地之一的宣传上,我国做的不如南非好。

1、人类的起源是多元的。

我们从河北省博物院的展览中“人类进化历程”部分看到一个重要的发现和结论:泥河湾盆地的考古证实,早期人类的活动不仅仅限于200万年前东非的奥杜维峡谷,2001年我国河北泥河湾考古发现的大量160万年前的世界上最早的细小石器,就其制作精细程度及改进过程判断,可将泥河湾盆地旧石器的年代向前推进数十万年,达到距今200万年左右。我国考古专家院士认为,在160万年前,就有如此进步的石器,证明人类起源比过去的认识要早得多。山西博物院的展品介绍,在山西芮城的西侯度村发现的在180万年前人类采集与渔猎的证据,证实了西侯度村一带是旧石器时代的人类遗址。联想几个月前我们在南非约堡人类起源博物馆的参观。博物馆展出的从非洲埃塞俄比亚和赞比亚发现的早期人类化石(仅是化石,还没有石器,更无精细石器)证实了类人猿在200多万年以上在非洲生存。博物馆墙上那句醒目的话:我们都源于同一祖先,不同仅在于肤色(the skin deep),给我们留下非洲是人类唯一起源印象。(人类源于东非,似是西方学者共识) 此次华夏文明之源的旅行,让我们对人类起源的认识有所转变。非洲的东部和亚洲的中国中原一带同是人类的起源。我们在山西博物馆买到的一本中科院考古研究所撰写的“文明的足迹”一书。该书明确指出,距今约200多万年前,古老的“中国人”已经在中原大地繁衍生息。[注4]人类的起源是多元而非单元的。我们感到,在中国是人类起源的多元地之一的宣传上,我国做的不如南非好。

2、华夏文明是世界四大古代文明中唯一延续的文明

此次行程让我们亲眼看到并理解了华夏文明得以完整延续的原因。在世界四大古文明(发祥于尼罗河的古埃及文明、发祥于幼发拉底河与底格里斯两河的古巴比伦文明、发祥于印度河与恒河的古印度文明、发祥于黄河与长江流域的古中华文明)中,中华文明是唯一完整延续发展至今的文明。从发现的最早的甲骨文到今天的汉字、从距今200万年前泥河湾的人类足迹到今天现代的中国人、从公元前几千年前的“三皇五帝”中华祖先到世代的崇拜祖先的祭祖文化,伟大的华夏文明延续不断。世界四大古代文明在人类的发展史上都先后辉煌。公元前19世纪就孕育的古代巴比伦文明,因波斯人的占领导致巴比伦王国的灭亡而中断。与巴比伦几乎同时的古埃及文明,今天除了金字塔的存在之外,不论是最早的象形文字还是埃及法老的后裔,都因持续的战争和异族的侵占,随着传统宗教和文化的消失以及自然灾害的发生而未能延续至今。古印度文明也因外族侵入而被同化和自然灾害等原因而未能完整延续下来。中华文明之所以能够延绵不断的发展,一个十分重要的原因就是中国文明发祥地所处的自然地理与人文环境优势。就自然地理而言,黄河长江东西纵横,贯穿于中国大陆,为人类的生存发展提供了更大和更便利的流动与资源空间。相比之下,不论是尼罗河、还是幼发拉底河或是印度河与恒河,支流少,水系相对简单,人类赖以生存的空间小。当遇到自然灾害、疾病瘟疫或是外族侵略的情况,人类失去生存迂回的空间,使上千年的古代文明断裂。就人文而言,由农耕文明和祖先崇拜而形成的中华文明的凝聚力,使得以家族和血缘为纽带的社会关系牢固的维系着中华文明的归根意识。虽然在中华五千年文明的发展过程中,中原也曾遭受过异族的入侵和统治,然而入侵的统治者均来自游牧民族,它们不仅无一例外的被中原人的宗教、思想与文化同化,反而在吸纳中华文化精髓的基础上,成为中华文化的一部分,使中华文明在包容与被包容的过程中更加厚重而源远流长。

3、中国五千年的文明没有“水分”

有学者,包括一些中国学者认为,中国有文字(甲骨文)以前,不算文明。我们一路的参观与阅读认为,五千年的中华文明是没有水分的。理由为以下几点:一是华夏大地自泥河湾之后在各地有各时期的从未间断的人类活动。从山顶洞人到新旧石器转化期(距今2万年至1万年)的河南小南海、陕西宜川、龙山遗址,我们的先民从耕种五谷、饲养六畜到建窝盖房(及坟墓)在5000年至1万年前就已存在,相应的是进入氏族社会的仰韶文化和大汶口文化,这些都可不算文明。但是在5000年前,我国发生了大规模的文化整合。各地几乎都发现了同样的源自河南的彩陶与玉礼器,证明当时在我国现在的版图内已经形成了“多元一体”。二是山西发现的尧舜时期的都邑--陶寺遗址(公元前2000年),宫殿、王祖墓、祭祀台、天象台和王室用的彩绘龙纹陶盘俱备,正是文献记载的“尧都平阳”。更需注意的是,在一个尧都的扁壶上,发现了早于甲骨文的字样。因此,中文至少始于4000多年前是有实证留存的。三是在河南新密发现的建于公元前2000年的面积约为70万平方米的古城遗址、在洛阳二里头遗址(公元前1700年)发现的城市干道网、宫城(面积与故宫相似)及以中轴线布局的宫殿建筑群和各种作坊区,都是“可以确认的东亚最早的、具有明确城市规划的大型都邑。”[注5]上述这些遗址都证实了我国第一个世袭王朝“夏”的存在。二里头遗址的祭祀玉璋与酒器在广东、越南、四川和内蒙等地有几十处发现。说明夏不但有“都”,也有“疆”,有“国”,并大于“九州”的范围。实际上,“中国”概念的最初由来是“在圭表测定的地中或中土所建之都、所立之国”。而圭表在陶寺遗址中已被发现。[注6]

4、我们是“三黄”传人、炎黄子孙足迹三洲

中华民族在华夏大地首先繁衍,是由于在陕晋豫黄河大拐弯的“三黄”因素:第一是黄河之水;第二是黄土。早期人类仅靠石器耕作,黄土松软易开发;第三是黄粮。当时北方仅产粟和糜子(麦子是从西亚传入、高粱是从非洲、玉米、红薯、土豆更是很晚才从南美传入的)。中华先民在东亚独立进化。他们在冰河期(一、二万年前)经冰封的白令海峡从北到南走遍美洲(哥伦布航海误认为是到了印度,将印第安人误认为是华人),又从西向东走到了欧洲。(格陵兰岛,岛上的人应该是纯华人,只是文化上隔绝了一万年)

5、古代文明与现代文明、精神文明与物质文明的反差

行驶在黄河中下游华夏文明之源的中原大地上,行走于千年古都城市的街道间,一个又一个的古代文明遗址让我们为辉煌的古代中华文明而自豪,为多少年来无数的考古学家们辛苦的而有意义的发掘而敬仰,也为很多仅为弘扬中华文明而不索取任何报酬的博物馆志愿者们而佩服。在世界历史的长河中,中国曾经在农业文明、科学技术、哲学宗教、思想文化和文学艺术等很多方面都处于世界领先地位。以易学为根本的博大精深的中华文明,更是使中国成为世界著名的礼仪之邦。中华祖先给后人留下了如此丰富的具有历史价值的精神与物质文明遗产,让我们享之不尽、用之不竭。

然而,我们在行程中遇到的很多现象却让我们感到古代文明与现代文明的脱节与不协调。在安阳这个有着500多年历史、发现我国最早文字--甲骨文片的古城,除了在殷墟遗址景区外,整个城市杂乱无章、尘土飞扬、道路交通毫无秩序可言。各类交通工具在公路上横冲直撞,不受约束,毫无历史名城之感,更说不上什么文明了。在现代化的高速公路上,很多高档汽车完全不顾及自己与他人的安全,随意超车换线,给其它汽车造成极大的威胁。在返京路程中因高速公路大雾封路,我们在河南阳泉至河北路段的省级公路行驶。在本来就很狭窄和坑洼不平的山间道路上,大货车与小汽车拥挤在一起,堵塞长达几个小时,很多车都抢路超车非常危险。整个行程中在路上的感觉与我们在文化遗址的感受完全不同。

今天的现代文明,高度的物质基础,但是人性缺失、道德沦落、唯我独尊、唯利是图、贪污腐败的现象在我们的身边比比皆是,不懂得基本文明礼貌和毫无文化修养的人开着高档的汽车、穿着名牌的衣服、住着奢华的住所、进出于豪华的餐厅,他们的价值观和行为与博大精深的中华文明完全背道而驰,形成强烈的反差,令人鄙视。弘扬中华文化、传承中华文明是今天物质高度发达的中国面临的紧迫任务,也是我们每一个华夏后代不可推卸的责任。

2014年12月22日

[注1]:源自 唐际根著《殷墟--一个王朝的背影》一书

[注2]:参考 曾晓华编著《洛阳龙门石窟》一书

[注3]:参考 张青编著《大槐树》一书

[注4]:源自 中国社会科学院考古研究所《文明的足迹》一书

[注5]:参考 中国社会科学院考古研究所《文明的足迹》一书

[注6]:源自 中国社会科学院考古研究所《文明的足迹》一书